資格の勉強をしているのに、なかなか覚えられない…

どうすれば効率的に記憶を定着させられるんだろう?

と疑問を抱えていませんか?

この記事では、以下の内容をお届けします。

- 覚えられない4つの原因とその解決法

- 記憶のメカニズムと効果的な学習方法

- 忘れにくい資格勉強の具体的なテクニック

- 効率的な学習環境の作り方

- 記憶力に自信がない人でも実践できる勉強法

この記事を最後まで読むことで、なぜ覚えられないのかその原因を理解し、自分に合った効果的な学習方法を見つけることができます。

科学的に実証された記憶術を活用して、効率的に資格試験の学習を進められるようになりますよ。

ぜひ参考にしてみてください。

この記事を書いた人

たけみやたいが

資格のミカタを運営している、ライター歴4年のたけみやと申します。「スキルを身に着けたい」「資格を取りたい」という相談がめちゃめちゃ集まってくる人。実際に相談者さんの夢をかなえた経験が、指折で数えられないほどはあります。どうやって学習を進めて行けばよいか相談に乗ることには自信がありますし、一緒に新しい景色をみるのが好きです。一緒に資格取得を目指しましょう!

動画で学習したい方はこちらから!

並行して資格勉強をした結果、覚えられない方は、こちらの記事を参考にしてみてください。

資格試験の勉強をしているのに覚えられない4つの理由

資格試験の勉強は多くの知識を習得する必要があり、「勉強しているのに覚えられない」と悩む方は少なくありません。この場合、学習方法に課題がある可能性が高いのです。ここでは、資格勉強をしているのに覚えられない4つの理由を紹介します。

- 集中力が続かない

- 睡眠不足で記憶が定着しにくい

- 詰め込みすぎて逆効果になっている

- 記憶の仕組みを理解していない

それぞれ詳しく見ていきましょう。

集中力が続かない

資格試験の勉強中、スマートフォンの通知が気になって30分も集中できない経験はよくあります。これは、現代社会特有の情報過多による注意力の分散が主な原因です。

特に、資格試験では専門用語や複雑な概念を学ぶ必要があるため、集中力の低下は学習効率に大きく影響します。

たとえば、簿記の勉強では仕訳から精算表まで順を追って理解する必要がありますが、集中力が途切れると前後のつながりが見えなくなってしまいます。

しかし、50分の学習と10分の休憩を組み合わせるポモドーロテクニックを活用すれば、集中力を維持しながら効率的に学習を進められます。

ちなみに、資格の勉強時間目安が知りたい方は、こちらの記事をご覧ください!

睡眠不足で記憶が定着しにくい

深夜まで資格の勉強を続けると、翌日の記憶力が著しく低下します。これは、記憶の定着に重要な役割を果たすレム睡眠が不足するためです。

特に、資格試験で必要な専門用語や計算問題は、良質な睡眠なしでは脳に定着しづらいんです。

たとえば、同じ内容を30分勉強しても、睡眠不足のときは理解度が通常の半分以下になることもあります。

しかし、毎日決まった時間に就寝し、7~8時間の睡眠を確保することで、学習効率は大きく改善します。

朝型の生活リズムを作れば、集中力も高まり、効果的な学習が可能になりますよ。

詰め込みすぎて逆効果になっている

一度にたくさんの内容を覚えようとすると、かえって記憶の定着が悪くなります。これは、脳が新しい情報を処理する能力には限界があるためです。

1日に100ページ進もうとするよりも、10ページずつしっかり理解する方が、長期的な記憶につながります。

しかし、1日の学習量を適切に設定し、理解度を確認しながら進めることで、着実に知識を積み上げられるはずです。

効率的な学習には、自分に合った適切なペース配分が重要だといえるでしょう。

記憶の仕組みを理解していない

資格の勉強では、記憶の仕組みを理解せずに闇雲に暗記を続けてしまいがちです。実は、人間の記憶には「短期記憶」と「長期記憶」があり、効果的な学習にはこの2つの記憶の特性を活かすことが重要なんです。

たとえば、新しい内容を学んだ直後に復習せずに放置すると、24時間後には約80%が忘却されてしまいます。

しかし、学習後30分以内に一度復習し、その後も定期的に見直すことで、記憶の定着率は大幅に向上します。

記憶の仕組みを味方につけることで、効率的な学習が可能になるはずです!

覚えられないのは記憶のメカニズムが原因

資格試験の勉強で「何度も読んでいるのに覚えられない」と感じるのは、実は脳の記憶メカニズムが関係しています。効率的に学習を進めるには、まず記憶の仕組みを理解することが重要です。

- 記憶の種類(短期記憶・長期記憶)

- エビングハウスの忘却曲線とは?

- 効率的に記憶を定着させるコツ

ここでは、記憶のメカニズムについて詳しく見ていきましょう。

記憶の種類(短期記憶・長期記憶)

人間の記憶には「短期記憶」と「長期記憶」という2つの重要な仕組みがあります。

- 短期記憶:新しい情報を一時的に保持する働きで、電話番号を一時的に覚えるような場合に使われます。

- 長期記憶:情報を永続的に保存する仕組みで、資格試験で必要な知識はこちらに定着させる必要があります。

たとえば、テキストを読んで内容を理解できても、翌日には忘れてしまうのは、その情報が短期記憶のままだからです。

短期記憶を長期記憶に変換するには、30分以内の復習が効果的です。また、絵や図を使って視覚化したり、音読したりすることで、より確実に長期記憶として定着させられます。

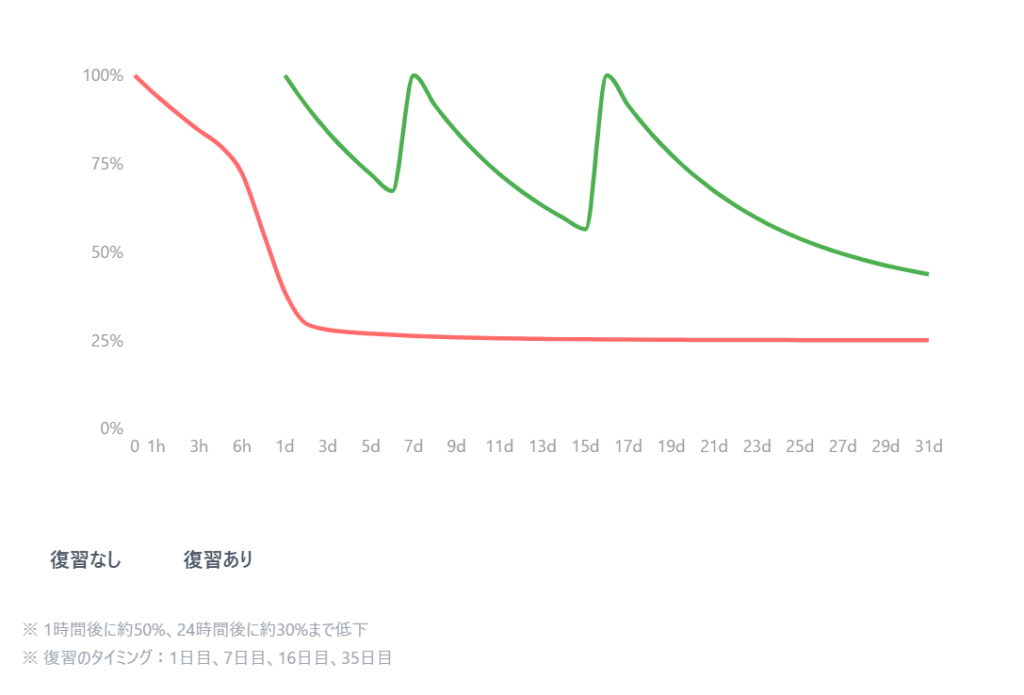

エビングハウスの忘却曲線とは?

エビングハウスの忘却曲線は、人間が新しい情報を学習してから忘れていく速度を示した理論です。

この研究によると、学習した内容は1時間後に約50%、24時間後には約70%が忘却されてしまいます。

資格試験の勉強も同じです。

この忘却を防ぐためには、学習直後、1日後、1週間後、1か月後というように計画的に復習することが効果的です。

たとえば、簿記の仕訳を学んだ後、その日のうちに一度復習し、翌日にも見直すことで、記憶の定着率を大きく向上させられます。このような段階的な復習が、効率的な学習につながっていきます。

効率的に記憶を定着させるコツ

学習内容を確実に覚えるには、3つのステップがあります。

- 最適なタイミングでの復習

学習直後の30分以内に1回目の復習を行い、その後24時間以内に2回目の復習を実施します。 - 学習方法の組み合わせ

視覚(図や表の活用)、聴覚(音読や録音)、運動感覚(書き写す)など、複数の感覚を使って学習することで、記憶の定着率が高まります。 - アウトプットの習慣化

学んだ内容を自分の言葉で説明したり、問題を解いたりするアウトプット作業を日課にすることで、長期記憶として定着します。

毎日少しずつでも続けることが、記憶の定着には重要です。無理のない範囲で習慣化していきましょう!

資格勉強を続けるコツ

資格勉強を長期的に継続するには、無理のない学習計画と明確な目標設定が重要です。多くの人が途中で挫折してしまう原因は、一時的な熱意だけで始めてしまうことにあります。

たとえば、平日は1日30分、休日は2時間というように、自分のライフスタイルに合わせた現実的な学習時間を設定しましょう。

また、1か月後に基礎編を終える、3か月後に模擬試験で70点を取るなど、具体的な目標を立てることで、進捗が見えやすくなります。

モチベーションの維持や、さらに詳しい学習継続のコツについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

記憶が苦手な人でも効率よく勉強する方法

「何度も読んでいるのに覚えられない」「効率的な勉強方法がわからない」そんな悩みを抱える方は少なくありません。しかし、記憶力に自信がない人でも、正しい方法を知れば誰でも効率よく学習できるのです。

ここでは、記憶が苦手な人でも効率よく学習できる5つの方法を紹介します。

- インプットとアウトプットのバランスを取る

- 朝・寝る前のゴールデンタイムを活用する

- 繰り返し学習で記憶を強化する(スパイシング学習)

- 五感を使って覚える

- 参考書は「質より回数」で読み込む

それぞれ詳しく見ていきましょう。

インプットとアウトプットのバランスを取る

資格勉強では、インプットとアウトプットを3:7の割合で行うことが効果的です。多くの人は読書やノート作りなどのインプットに時間を費やしがちですが、実は学習内容を定着させるには、アウトプットの方が重要なんです。

たとえば、1時間の学習時間があれば、最初の20分でテキストを読み込み、残りの40分は問題演習や学習内容の要約作成に充てましょう。

このバランスを意識することで、知識が実践的なスキルとして身についていきます。また、アウトプットで理解が曖昧な部分が見つかれば、その箇所に絞ってインプットすることで、効率的な学習サイクルが確立できます。

朝・寝る前のゴールデンタイムを活用する

脳の活性度が最も高い朝と、記憶の定着に適した就寝前は、学習効率が通常の2倍以上になるゴールデンタイムです。この時間帯を有効活用することで、限られた学習時間でも大きな効果が得られます。

朝は新しい情報のインプットに最適で、6時から8時の間に30分の学習時間を確保すると、夕方の2時間分の学習効果があると言われています。

また、寝る1時間前は、その日の学習内容の復習に最適です。短時間でも毎日この時間帯に学習することで、記憶の定着率が格段に向上します。

ただし、就寝前のスマートフォン使用は避け、テキストやノートを活用して学習を行いましょう。

スマホを見てしまうと、睡眠の質が低下するので注意が必要です!

繰り返し学習で記憶を強化する(スパイシング学習)

スパイシング学習とは、学習内容を計画的に繰り返すことで記憶を強化する方法です。単純な繰り返しではなく、適切な間隔を空けて復習することで、記憶の定着率を最大化できます。

具体的には、新しい内容を学んだ後、1日目、3日目、1週間後、1か月後というように段階的に復習します。たとえば、簿記の仕訳を学習した場合、初日は基本的な確認、3日目は類似問題での応用、1週間後は実践的な問題演習というように、復習の内容を少しずつ発展させていきましょう。

この方法を続けることで、短期記憶だった知識が確実に長期記憶として定着していきます。

五感を使って覚える

視覚、聴覚、触覚など複数の感覚を組み合わせることで、記憶の定着率は単一の感覚を使用する場合と比べて約3倍になります。

これは、脳が異なる感覚からの情報を結びつけることで、より強固な記憶を形成するためです!

たとえば、テキストを音読しながら(聴覚)、重要なポイントを手で書き写し(触覚)、図や表で視覚化する(視覚)という学習方法が効果的です。

また、実際に体を動かしながら暗記したり、自分でイメージを描きながら理解を深めたりすることで、記憶の定着がより確実になります。このように複数の感覚を意識的に活用することで、学習効率を大きく高められるでしょう。

参考書は「質より回数」で読み込む

参考書を読む際は、1回で細かく時間をかけて読むよりも、読む回数を増やすことが重要です。最初から完璧に理解しようとするのではなく、まずは全体像を掴むことから始めましょう。

具体的には、1回目は目次と見出しだけを確認し、2回目は図や表を中心に読み、3回目で本文を読むという段階的なアプローチが効果的です。

毎回15分程度の短時間で読み進めることで、集中力を維持しながら内容を理解できます。このように回数を重ねることで、自然と重要なポイントが頭に残り、深い理解につながっていきます。

これで覚えられる!忘れにくい資格勉強法

「勉強しても覚えられない」「すぐに忘れてしまう」という悩みを抱える方は多いのではないでしょうか。実は、効果的な学習方法を知り、正しく実践することで、誰でも確実に記憶を定着させることができます

重要なのは、「どれだけ」勉強するかではなく、「どのように」勉強するかなんです。

ここでは、しっかり覚えられる忘れにくい資格勉強法を5つ紹介します。

- 書いて覚える

- 声に出して覚える

- 人に教えて覚える

- ストーリーで覚える

- イメージと結びつける

それぞれ詳しく見ていきましょう。

書いて覚える

手を動かして書くことは、キーボード入力の3倍以上の記憶効果があります。

なぜなら、書く動作が運動感覚を刺激し、脳に強い記憶の痕跡を残すためです。

特に資格試験で必要な専門用語や計算式は、書いて覚えることで定着率が大きく向上します。

そのため、1日の学習の最後に、重要なポイントを手帳やノートに書き出す習慣をつけましょう。

問題を解く際も、途中の計算過程や考え方を必ず書き残すことで、後から見返したときに理解が深まります。

スマートフォンのメモ機能は便利ですが、重要な内容は必ず手書きで残すようにすると、より確実な記憶につながります。

声に出して覚える

音読は黙読と比べて、記憶の定着率が約2倍高くなる効果があります。

声に出して読むことで、視覚と聴覚の両方を使うため、脳により多くの刺激が与えられるからです。

たとえば、資格の専門用語を覚える際は、意味を声に出して説明してみましょう。

「この用語は〇〇という意味で、△△の場面で使われる」というように、自分の言葉で説明することで理解が深まります!

また、音声を録音して通勤中に聞き返したり、家事をしながら復習したりすることもできます。このように、声を出す学習を日常的に取り入れることで、効率的に知識を定着させることができます。

人に教えて覚える

人に教えることは、自分で学ぶだけの場合と比べて記憶の定着率が約4倍高くなると言われています。

これは、相手に分かりやすく説明するために、知識を整理し直す必要があるためです。

たとえば、簿記の仕訳を学んだ後、家族や友人に「この取引はこういう理由でこう記帳するんだよ」と説明してみましょう。

相手が資格の知識を持っていなくても構いません。説明する過程で理解が曖昧な部分が見つかったり、新しい気づきが得られたりします。

また、オンラインの学習コミュニティで他の受験生と教え合うことも効果的です。人に教えることで、自分の理解度を確認しながら、より深い学びを得ることができます。

ストーリーで覚える

情報をストーリー化することで、単純な暗記と比べて記憶の定着率が約5倍向上します。

これは、人間の脳が物語形式の情報を特に記憶しやすい特徴を持っているためです。

たとえば、会計用語を覚える際に「売上金が銀行に入金される」という一連の流れをストーリーとして組み立てると「売掛金」「現金」「預金」という専門用語の関係性が自然と理解できます。

また、覚えにくい用語や数式も、日常生活に関連づけたストーリーを作ることで、より記憶に残りやすくなります。

このように、暗記したい内容を物語として組み立てることで、長期的な記憶として定着させることができます。

イメージと結びつける

抽象的な概念を具体的なイメージと結びつけることで、記憶の定着率は約3倍に向上します。専門用語や難しい概念も、身近なものに置き換えることで、より理解しやすくなります。

たとえば、財務諸表の「資産」と「負債」を天秤に例えると、バランスの取れた状態が「貸借対照表」というイメージが浮かびやすくなります。

また、複雑な計算式も、買い物や旅行など日常的な場面に置き換えることで、より直感的に理解できます。

学習内容を視覚的なイメージや具体的な場面と結びつけることで、記憶に残りやすく、実践でも使いやすい知識となります。

資格勉強の環境を整える環境作りのコツ

資格試験の合格に近づくためには、効率的に学習できる環境作りが重要です。

でも「どんな環境を作ればいいの?」と悩む方も多いのではないでしょうか。

ここでは、資格勉強に集中できる環境を整えるコツを3つ紹介します。

- スマホを遠ざける

- ポモドーロテクニックを活用する(25分集中→5分休憩)

- 勉強場所を変えて刺激を与える

それぞれ詳しく解説します。

スマホを遠ざける

スマートフォンを視界に入れないようにするだけで、学習効率が約40%向上します。通知音やメッセージの存在を意識するだけでも、脳の集中力は低下してしまうのです。

効果的なスマートフォン管理の方法として、勉強中は別室に置く、または机から2メートル以上離れた場所に置くことをおすすめします。

緊急の連絡が気になる場合は、特定の連絡先からの着信のみを許可する設定にしましょう。

また、勉強時間の計測にスマートフォンを使用している場合は、キッチンタイマーなどのアナログツールに切り替えることで、より確実に集中力を維持できます。

ポモドーロテクニックを活用する(25分集中→5分休憩)

25分の集中と5分の休憩を組み合わせるポモドーロテクニックは、学習効率を約60%向上させる効果があります。

この時間配分は、人間の集中力の波に合わせて設計されており、脳の疲労を最小限に抑えることができます。

タイマーを25分にセットし、その時間は徹底的に勉強に集中します。25分が経過したら、必ず5分の休憩を取りましょう。

休憩時間には、軽いストレッチや深呼吸がおすすめです。このサイクルを4回繰り返したら、15〜30分の長めの休憩を取ります。

このリズムを守ることで、集中力を維持しながら効率的に学習を進めることができます。

勉強場所を変えて刺激を与える

学習場所を定期的に変更することで、記憶力と集中力が約30%向上することが研究で分かっています。

これは、新しい環境が脳に適度な刺激を与え、集中力と記憶力を高める効果があるためです。

たとえば、平日は自宅の机で、週末は図書館やカフェで学習するというように、計画的に場所を変えてみましょう。

また、自宅で勉強する場合でも、リビングと書斎を使い分けたり、机の向きを変えたりすることで、新鮮な気持ちで学習を進められます。

ただし、落ち着いて勉強できる環境を選ぶことが重要です。雑音が多すぎたり、照明が暗すぎたりする場所は避けるようにしましょう。

まとめ

この記事では、資格勉強が覚えられない原因と効果的な学習方法について解説しました。

記憶力が低いと感じる方でも、記憶のメカニズムを理解し、適切な学習方法を選ぶことで、効率的に知識を定着させることができます。

スパイシング学習や五感を使った学習法、ストーリー化など、科学的に効果が実証された方法を活用することで、学習効率を大きく向上させることが可能です。

また、勉強環境を整えることも重要です。スマートフォンを遠ざけたり、ポモドーロテクニックを活用したり、学習場所を工夫したりすることで、集中力を維持しながら効果的に学習を進められます。

ぜひ、今回の内容も参考に、自分に合った学習方法を見つけ、資格試験の合格を目指してくださいね。

コメント